Полететь в космос, не покидая Землю: с чем столкнулись первые советские космонавты-испытатели

Девятнадцатого марта 2019 года трое мужчин и три женщины переступили порог странного сооружения, похожего на авиационный ангар. Так в Москве начался очередной этап международного эксперимента «Сириус». По легенде, экипаж должен долететь до окололунной станции, пристыковаться к ней и высадиться на поверхность Луны. Экипажу предстояло четыре месяца земного полета и выполнение свыше 70 экспериментов.

Пилотируемые исследования ближайшей соседки Земли - новый шаг в освоении человеком космического пространства. Пока экипажи летают только на орбите Земли, а межпланетные полеты и работа на МКС - совсем другое дело. Ученые непреклонны: прежде необходимо тщательно изучить все возможные риски длительной экспедиции. Цель международного эксперимента «Сириус» - оценить резервы человеческого организма, определить границы его запаса прочности.

Но попытки найти грань человеческих возможностей начались задолго до нынешней лунной экспедиции. В 1960 году в секретный институт авиационной и космической медицины в Москве прибыли первые добровольцы-испытатели. Всего было набрано 12 человек, но официально этого отряда не существовало. Негласно его назовут «нулевым» и засекретят почти на полвека. Вместо фамилий у каждого участника будет свой порядковый номер.

Евгений Ильин, главный научный сотрудник ИМБП РАН, пришел на службу в Институт авиационно-космической медицины в 1960 году. Сначала он участвовал в экспериментах как врач- наблюдатель. А спустя пять лет уже сам готовился к космическому полету на одном из кораблей «Восход». Но старт отменили. А в 1968-м он отправился на советскую научно-исследовательскую станцию «Восток» в Антарктиду. Этот естественный природный полигон, где условия схожи с космическими, было решено использовать для ответа на вопрос, сколько времени человек сможет прожить на орбитальных станциях, которые в середине 60-х стали разрабатывать ученые. Вдвоем с коллегой Евгений должен был выяснить, способен ли человеческий организм справиться с длительным стрессом в таких сложных условиях.

«Станция полностью отрезана от внешнего мира, случись там какая-нибудь беда, никто на помощь не придет, так же как и в космическом полете. На себе вот испытал влияние всех неблагоприятных факторов или даже экстремальных факторов. Конечно, в первый период из-за нехватки кислорода были жуткие головные боли», - рассказывает Ильин.

За пределами станции минус 90, связи с родными нет, а с институтом - с помощью азбуки Морзе. Спустя четыре месяца на фоне кислородного голодания у Ильина началась затяжная депрессия. Но испытатели не прошли еще и половины пути, а просьба о помощи значила бы сорванный эксперимент. Всего Евгений Ильин провел в Антарктиде 13 месяцев и смог доказать, что даже лишенный привычных земных радостей, в суровых условиях человек остается работоспособен больше года.

На самые рискованные эксперименты в закрытых институтах отправлялись врачи, ученые и инженеры. Они как никто понимали: новейшие научные разработки и гипотезы надо проверить на себе. В 1961 году знаний о воздействии невесомости было ничтожно мало. В летно-исследовательском институте тогда впервые в мире создали летающую лабораторию на базе большого пассажирского самолета Ту-104А. Во время воздушных испытаний машина взмывала вверх, потом резко пикировала и снова выходила в горизонтальный полет. В салоне примерно на полминуты исчезала гравитация.

«Когда каждый режим кончался, самолет садился обратно. Но так как делалось 12 режимов, то полет со всеми этими режимами, с перегрузками, длился 2,5 часа», - вспоминает заслуженный испытатель космической техники Леонид Китаев-Смык.

Он стал одним из первых испытателей краткосрочной невесомости на самолете-лаборатории. И единственным врачом от комитета авиапромышленности, допущенным к рискованным полетам. Леонид Китаев-Смык побывал в невесомости больше двух с половиной тысяч раз, фиксируя реакцию своего организма. С помощью специальной аппаратуры он наблюдал, что происходит со зрением, вестибулярным аппаратом, собирал базу практических данных. А вскоре ему предстояла задача первым отработать выход человека в открытый космос.

В 1965 году впервые в салоне летающей лаборатории Ту-104 установили корабль-тренажер - копию «Восхода-2» - и новейшую разработку советских конструкторов - надувную шлюзовую камеру.

«Открывали люк в космическом корабле, выходили в шлюз, закрывали люк космического корабля, открывали люк шлюза, выходили наружу. А дальше стали смотреть, где нужно ставить поручни, нужны ли они, как удобней делать люки корабля и шлюза. То есть испытания были очень длительные и очень большие», - говорит Китаев-Смык.

Еще один заслуженный испытатель авиакосмической техники Виктор Костин в 1960 году, окончив медицинский институт, по распределению попал на 918-й завод в Подмосковье. Так называлось тогда будущее научно-производственное предприятие «Звезда», где создавались в том числе системы спасения для летчиков и космонавтов. Виктор участвовал в 14 экспериментах по изучению ударных перегрузок, когда испытателя сбрасывают с огромной высоты, при этом сила тяжести возрастает порой в десятки раз. Неправильное движение грозит разрывом связок, переломом костей и тяжелой травмой позвоночника. Но даже если все обошлось, после подобных экспериментов долго не проходят боли, резко снижается давление. Испытания показали: возможна лишь 20-кратная перегрузка. Это большая нагрузка на организм, но человек все-таки потом приходит в норму.

«Дышать тяжело всегда при перегрузке, потому что мышцы, поднимающие грудную клетку вдохнуть, не позволяли поднять грудную клетку так, чтобы воздуха много проникло, дыхание было коротким и очень неглубоким», - рассказывает Костин.

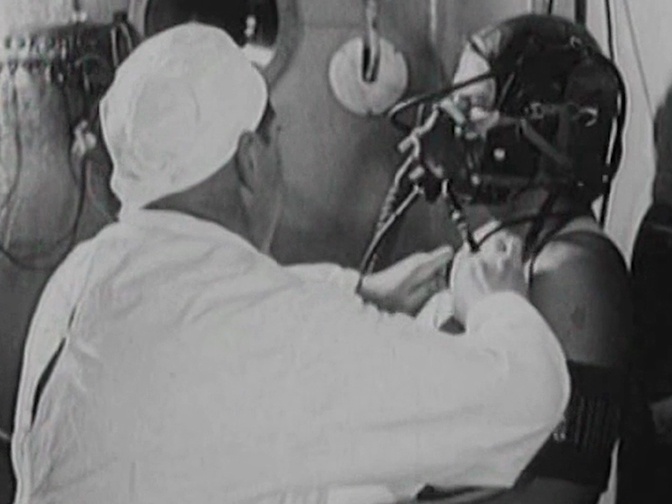

Во время одного из испытаний он провел 12 часов в кресле космонавта на 30-километровой высоте. Не в реальном полете, а в барокамере, где имитировалась разгерметизация космического корабля. Давление в скафандре было 0,4 атмосферы, но Костин смог доказать: даже при такой аварии пальцы рук работоспособны, а значит, можно взаимодействовать с системами управления.

Какие еще испытания пришлось пройти добровольцам на заре космической эры? Почему первый земной полет к Марсу едва не закончился уже через месяц? Какие космические приключения ждут добровольцев на Земле?